(Cliquer ci-dessus pour lien au billet d'origine ainsi qu'aux commentaires associés)

_________________________________________________

Lorsque le nom de Frida Kahlo percute mes rêveries, c’est une figure de douleur qui aussitôt se dessine. Frida la bancale – Pata de palo…, incarnation presque idéale du tragique.

Frappée par la poliomyélite à l’âge de huit ans elle ne faisait qu’entrevoir que le « monde n’est pas là pour nous

faire plaisir ». Car si cela ne suffisait pas à sa peine, ses 18 bougies juste soufflées, une implacable histoire d’ombrelle aller irrémédiablement tourner son destin.

Nous sommes le 17 septembre 1925. C’est la fin de l’après-midi, le temps est pluvieux sur Mexico. Elle est avec son ami

Alejandro. Ils se rendent à Coyoacan. Montent dans le bus, mais en redescendent aussitôt car Frida a oublié son ombrelle. Prennent le suivant.

Peu après leur voiture est percutée en son milieu avec une violence inouïe par un tramway sorti de ses rails.

Ejectée sur le pavé, Frida a été transpercée par une main courante, entrée dans le dos

pour ressortir par le vagin. « C’est comme cela que j’ai perdu ma virginité », dira-t-elle plus tard.

On raconte que les badauds attroupés s’écrièrent, à la vue du corps ensanglanté de la jeune femme : « La bailarina, la

bailarina ! ». Un voile d’or, en effet, la couvrait ; paillettes de étincelantes répandues sur la malheureuse par l’explosion d’un sachet de poudre d’or que transportait un artisan.

Mais Frida ne se rend pas compte de son état : « … je n’ai pas compris la situation, je ne me suis pas rendu compte

du genre de blessures que j’avais subie. La première chose à laquelle j’ai pensé, ça été à un joli bilboquet multicolore que j’avais acheté ce jour-là et que je transportais avec moi ». Elle

y insiste : « Ce n’est pas vrai qu’on se rend compte du choc, ce n’est pas vrai qu’on pleure. Je n’ai pas eu de larmes. Le choc nous a projetés en avant, et une rampe du bus m’a traversée

comme l’épée traverse un taureau ».

D’une tragédie naitra une vocation.

« Je n’avais jamais pensé à la peinture avant 1926, quand j’ai du rester alitée suite à un accident de la route

» (lettre à Julien Levy en 1938).

Ou encore : « je ne suis pas morte et, de plus, j’ai une raison de vivre, c’est la peinture ».

Mais revenons un peu en arrière pour mieux cerner, s’il est possible, le tempérament de cette artiste si attachante dans

sa singularité même, déambulant sur des chemins de traverse à l’écart des mouvements artistiques d’alors - car, ne l’oublions pas : « Faire de Frida Kahlo une surréaliste relève du contresens. » (Gérard de

Cortanze, Frida Kahlo, la beauté terrible - p 15).

« J’avais à peine un an quand commença la révolution et je commençais à me rendre compte de ce qui était entrain de

se passer », affirme-t-elle dans ses confidences. Il est peu probable qu’elle ait pu s’en souvenir. Mais la reconstruction du passé est l’une des choses au monde la mieux partagée. Quoi

qu’il en soit, Frida déroule son monde intérieur : « Je me souviens que j’avais 4 ans lors de la décade tragique. J’ai été témoin oculaire de la lutte paysanne de Zapata contre les troupes de

Carranza ». Tel est le sens donné au chaos apparent de son théâtre, la cohérence du hasard si l’on veut, et qui justifiera à ses yeux son engagement militant : « L’émotion restée intacte

de la « Révolution mexicaine » est ce qui m’a poussée à 13 ans à entrer aux jeunesse communistes ».

Son état civil est coloré, à l’image de ce destin tourmenté où « elle connaitra les bonheurs fous et les malheurs

immenses » (Fabrice Gaignault). Un arbre aux racines enchevêtré, sonnant comme une symphonie : Magdalena Carmen Frida Kahlo y

Calderon.

Son père, d’origine hongroise, né en Allemagne, est devenu photographe après avoir exercé de nombreux métiers. Il aime à

ses heures de loisir lire Schopenhauer. En secondes noces il a épousé Matilde Calderon y Gonzales, d’ascendance indienne. Leur fille, Frida, naîtra le 6 juillet 1907.

De sa nourrice, « on s’aperçoit alors qu’elle allaite le bébé depuis un an qu’elle est alcoolique » (GC p 30). Pas de quoi cependant expliquer la prédilection de la peintre pour le pulque, cette boisson traditionnelle de faible conservation, semblant plaire en

particulier au femmes (cf. le Chêne siffleur).

« J’ai eu deux accidents graves dans ma vie. L’un, c’est quand un

tramway m’a écrasée. L’autre, c’est Diego ». C’est d’une lucidité implacable.

Et si « la légende raconte que Frida Kahlo a croisé une première fois Diego Rivera alors qu’il peignait, juché sur

l’échafaudage dressé dans l’amphithéâtre Bolivar » (GC p 42), d’aucuns optant pour la métaphore évoquerons assez justement la rencontre de l’éléphant et

de la colombe, ou peindront l’histoire du crapaud-grenouille, lié au dieu Tlaloc du panthéon aztèque, « celui qui fait

ruisseler les choses », avec son « antigua ocultadora » (ancienne magicienne).

Quoi qu’il en soit, le coup de foudre est réciproque. Et lorsque le gros homme demandera au père de Frida la main de sa

fille, ce dernier acceptera de bonne grâce, non sans une mise en garde étrange, affirmant que sa fille est une domonio oculto (un diable caché).

Le mariage aura lieu le 21 août 1929 et sera célébré par un vendeur de pulque à ses heures. Quant à la soirée, elle se

finira dans un branle indescriptible, avec Diego sous l’emprise de la tequila, tirant au pistolet sur les convives après que son ancienne femme, Lupe Marin, eût fait irruption dans la salle, se

ruant sur Frida pour soulever sa jupe criant : « Vous voyez ces deux bâtons ? Voila les jambes que Diego a maintenant à la place des miennes ! ».

La jeune mariée finira par se réfugier chez ses parents en larmes. On aura vu mieux comme nuit de noces.

La fidélité en amour n’est d’ailleurs pas ce qui caractérise Diego Rivera. Frida le sait et n’en a cure, pensant

peut-être pouvoir tenir l’ogre en ses jupons. Pourtant, très vite ce dernier noue une relation avec la peintre

Ione Robinson, puis avec l’un de ses modèles,

Dolores Olmedo. Début d’une longue série.

A ces tendances volages, Diego ajoute une cuistrerie peu commune. Et tandis que sous l’emprise de ses appétits il a mis son lit la propre sœur de Frida, Cristina, il osera jeter au visage du « pauvre petit cerf blessé », qui a subit pourtant déjà trois avortements : « En fait, celle que j’aimais c’était ta sœur ; tu n’a été que la paillasson de mon amour » (cité par Emmy Lou Packard).

Frida, incapable de trouver consolation dans les bras de ses amantes de circonstances où sous les caresses de ses amants,

dont le trop vieux pour elle Léon Trotski, à bout de nerfs finit par divorcer en 1939. Mais elle a Diego dans la peau, et

sans lui dépérit. Ils finissent par se remarier en décembre 1940.

Diego Rivera est incontestablement un grand peintre. Mais en tant homme, tout à rebours du gentleman, il fait

profession de lâcheté : « Diego fuit dès que les soucis apparaissent. Pendant que Frida souffre le martyre, Diego vit une idylle avec la belle et pulpeuse et attirante et en si bonne santé

Maria Felix… » (GC P 153).

Car la biographie de Frida « ... représente 29 années de souffrance. A partir de 1944, elle portera 8 corsets.

En 1953, sa jambe, atteinte de gangrène, est amputée. Les sécrétions de son dos blessé la font ‘puer comme un chien mort’. Elle est pendue, nue, par les pieds, la tête en bas, afin de renforcer

sa colonne vertébrale » (Carlos Fuentes).

Dans ces épreuves elle ne peut compter sur son époux. Pire, elle souffre par Diego. Et la « plaisanterie » Maria

Felix frôle le drame, Frida ayant tenté de se suicider en avalant une importante quantité de barbituriques. Dans son journal, elle a écrit : « aujourd’hui, 17 juillet 1949, tête d’oiseau

mort, je ne peindrai plus, je veux mourir, je veux mourir » GC P 160

Le vécu de la peintre mexicaine et son œuvre s’intriquent avec l’intensité du désespoir.

Des autoportraits : « Je me peins parce que je suis seule. Je suis le sujet que je connais le mieux »

(journal).

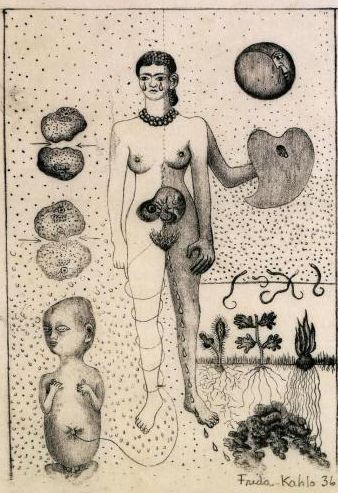

Il y aura ces fameuses quelques petites piqures, inspiré par la double trahison de sa sœur et de Diego. On encore cette

gravure de 1932, Frida et l’avortement. Avec une femme ayant pour tête une colombe. Dans la marge ces quelques mots : « La colombe s’est trompée – Se trompait… ».

Etc.

Ses relations avec le Surréalisme sont épineuse.

« Frida déteste Breton. Elle estime que celui que tous s’accordent à considérer comme le ‘pape du

surréalisme’ en fait trop. Certes il porte beau, il est brillant, mais l’homme est pédant, capable de disserter des heures sur le rôle de l’inconscient dans la peinture – à commencer par celle de

Frida ; il a des certitudes intellectuelles absurdes, comme celle voulant faire du Mexique un endroit surréaliste par excellence ; non, elle n’aime pas cet homme qui se dit marxiste, et qui,

malgré ses beaux discours sur le peuple et l’humanité, est capable de voler un retablo accroché au mur d’un sanctuaire sous prétexte que cet ex-voto est un trésor surréaliste ! »

(GC p 107)

Ce dernier, avec son sens de la formule à entrées multiples, disant tout et rien à la fois, claironnera : « L’art de

Frida Kahlo de Rivera est comme un ruban autour d’une bombe ». Mais pour Frida, pour reprendre l’image du biographe Gérard de Cortanze, « Breton au Mexique, c’est tintin chez les

Picaros… » (GC P 109).

Plus tard, lors de son voyage à paris elle écrira en grande furie qu’à ses yeux Marcel Duchamp est « le seul à avoir les

pieds sur terre, dans cette bande de cinglés de dingos de fils de putes surréalistes ».

Sur la peinture de Frida, le plus clairvoyant c’est Diego :

« C’est une œuvre amère et tendre, dure comme l’acier et fragile et fine comme les ailes d’un papillon, aimable comme

un joli sourire et atroce comme l’amertume de la vie » (Diego Rivera dans une lettre au critique d’art américain Sam A.Lewsohn.

Rivera dit ainsi en peu de mot ce que Breton aura mis plusieurs page à ne pas saisir (GC p

111)

Le crapeau-mufle, pas si dénué de sensibilité, écrira encore : « Jamais auparavant, une femme n’avait crée de poésie

aussi déchirante sur la toile ».

Une dernière anecdote, lors du premier voyage de Frida Kahlo aux Etats-Unis, pays emblématique du capitalisme triomphant

et qu’elle nomme Gringolandia.

Cela se passe à Détroit, où elle est arrivée en avril 1932. Elle se demande : « comment peut-on être reçu, en pleine

crise économique, par des nantis, dans des fêtes somptueuses ? » (GC p 79). En effet, nous sommes fort loin des Raisins de la colère. « Comment

peut-on admirer, ajoute-t-elle, ce M.Henry Ford qui accuse les juifs d’être les ‘sangsues de l’Amérique’ » (GC p 79).

Voilà Frida !

Mais ce modeste billet n’a pas pour motivation une biographie de la colombe mexicaine qui, « Dans la dernière partie de

sa vie, a cherché dans le Livre des morts des anciens égyptiens une explication à sa ‘malchance innée’ » (GC p 30), et se demande :

« Que deviendrai-je sans l’absurde et le fugace » (journal)

____________________________________________________

Pour ce texte je me suis adossé pour l'essentiel à l'excellente biographie de Gérard de Cortanze,

"Frida Kahlo, la beauté terrible)

Ma première rencontre avec le nom de Frida Kahlo, remonte à 2012, tandis que je contemplais les immenses fresques de Diego rivera au Palacio Nacional. A l’époque je ne savais rien du couple mythique, rien de leurs peintures ni de leurs amours tumultueux – ce qui en dit long sur ma vaste culture.

A l’étage du palais, les compositions plus modestes par leurs tailles et teintés d’un zeste d’exotisme, me convirent

mieux – d’où quelques clichés avantageux.

Mais de Frida, rendue alors célèbre aux touristes français grâce à une adaptation cinématographique réussie (ce que je ne

savais pas alors), il n’y avait rien à contempler (ce n’était pas dans notre programme).

Il m’aura fallut attendre cet accrochage à l’Orangerie, décembre dernier, pour me frotter enfin aux toiles de celle dont

je ne saurai dire si ce qui me séduit le plus sont les œuvres ou le destin.

Reprise de mes carnets

Les énormes bandes de nymphéas de Monnet plutôt décevantes et je n’ai pas particulièrement aimé les Renoir, trouvés d’un

mièvre confondant. Par contre Soutine et ses vues hallucinées m’ont séduits - ce que je ne n’aurai pas cru de prime abord.

Sur l’accrochage temporaire, les toiles exposés de Rivera montrent fort bien comment il est passé par une foultitude de

styles avant de se forger son propre pinceau : du cubisme, des arbres dans le genre Cézanne, aux compositions selon sa propre griffe.

Chez Kalho, ce qui m’a surpris - et décontenancé - c’est le format minuscule des œuvres. C’est une réaction très bête

mais instinctive. Mais voir Une petite piqure ou La colonne brisée à leur vrai format fait un choc. Pourtant il suffisait de lire les dimensions annoncés dans les livres d’art,

comprendre aussi qu’elle a peint le plus souvent allongée dans son lit de douleur. Comment aurait-il pu en être autrement ? Et pourquoi un tel embarras de l’entendement ? Que vient faire la

taille d’une œuvre dans la perception ou la réception d’un tableau ? C’est qu’implicitement il s’agit d’un format domestique ; une dimension de peintres du dimanche. Nonobstant cette gène,

l’émotion s’empare du cœur et réduit à néant la réserve – une contemplation remuant de l’intérieur jusqu’à l’effacement de tout esprit de système, de toute volonté à vouloir raisonner sur

l’impression faite par ces œuvres tant attendues.

Elles étaient là et c’était tout !

Mais il y avait aussi les photographies, et surtout le petit film ou Frida Kalho ressuscite sous nos yeux….

Des toiles que je connaissais celles qui m’ont le plus touché : Autoportrait à la robe de velours (1926),

Portrait de Luther Burbank (1931), Ma naissance (1932).

Parmi les découvertes : Jeune fille « tehuacana » ou soleil et lune (1942), Le poussin

(1945).

Kalho, la frêle, aura été en fin de compte le délicat et torturé miroir au gigantisme mastoc des fresque de l’énorme

Rivera (passant, les reproductions présentées à l’Orangerie ne rendent pas justice aux originaux de Mexico).

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire