(Cliquer ci-dessus pour lien au billet d'origine ainsi qu'aux commentaires associés)

_________________________________________________

|

| Camus à Tipaza |

« Au printemps, Tipaza est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil et l’odeur des absinthes, la mer cuirassée d’argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierres. A certaines heures, la campagne est noire de soleil ».

Mon père a fait la guerre d’Algérie et s’est rendu à Tipaza. Les circonstances de cette escapade me seront à jamais obscures, le fauteur de mes jours ayant depuis lors pris la poudre d’escampette pour se rendre là ou ‘tout se désassemble’. Comme tant d’autres de son âge, ne pouvant se prévaloir de relations qui eussent pu l’exempter de front colonial, il fut transplanté sur la crête d’un conflit qui ne le concernait en rien. Affecté à l’atelier des véhicules, il se trouva une fois durant son service mis en sérieuse difficulté en plein désert de rocailles. C’était lors d’une expédition ayant pour but la livraison de quelques camions. Isolé du reste du convoi par la manœuvre de ceux qu’il identifia comme un groupe de fellagha, il ne dut son salut qu’en forçant passage in extremis à travers la caillasse.

Je ne l’ai jamais beaucoup questionné sur cette période de sa vie, mais je me souviens nettement d’une autre anecdote qu’il se complaisait à rapporter à propos d’un soldat à qui un riche propriétaire terrien, dont il avait avec ses camarades charge de protection, refusa un verre d’eau. Je ne puis confirmer la véracité de l’incident, ni savoir s’il agissait d’un ouï-dire et non une expérience directe. Mais de là se trouva justifiée la haine de mon père envers les pieds-noirs qu’il estimait au fond responsables de l’avoir envoyé au casse-pipe, comme il disait. Le raisonnement est évidemment fallacieux ; un raccourci qui oblitère le fait qu’il n’y avait pas au Maghreb que de riches colons - loin s’en faut -, mais aussi cohortes de pauvres gens dont la métropole s’était débarrassée, leur faisant miroiter une vie meilleure au soleil. Mais mon père n’était pas un intellectuel. Fils d’un ouvrier agricole, après la désertion du domicile conjugal par mon grand-père il avait été jeté dans une filature à l’âge de 14 ans pour ramener un peu d’argent à sa mère, elle-même enrôlée pour trois sous dans l’une des nombreuses fabriques picardes des alors fameux exploiteurs Saint Frères. Deuxième né d’une fratrie de trois enfants, il fut une sorte de sacrifié volontaire à la fabrique de toiles (le plus jeune, bénéficiant d'un statut de chouchou, y échappera plus tard, tandis que l’aîné, regard pudiquement jeté ailleurs, préférera poursuivre de maigres études en mécanique automobile).

Deux mots de mon grand-père paternel.

Il était grand et sec. La caquette toujours vissée sur la tête, avec la bouche déformée d’un rictus involontaire à cause du mégot qu’il avait toujours au bec. Cet air au final lui allait bien, tant il était au fond un type peu recommandable. Je ne l’ai connu qu’au crépuscule de sa vie, mon père, qui avait grand cœur, ayant unilatéralement décidé de la réconciliation. C’est ainsi que j’eus à fréquenter périodiquement cet esprit graveleux au regard toujours fuyant. Un coureur lamentable et vicieux. Cet échalas qui, après un scandale pour s’être retranché avec un fusil de chasse en menaçant de se suicider, avait déserté la caserne familiale dans la fleur de l’âge pour courir la gueuse. Il tomba sur une mégère. Et lorsqu’il mourut emporté par un cancer je n’en ressenti aucune émotion. Rien qu’un profond soulagement de ne plus être contraint d’aller le saluer lorsque nous nous rendions dans la Somme. Mais assez de m’égarer en confidences sans nul autre intérêt que me mettre les idées au clair.

Il était grand et sec. La caquette toujours vissée sur la tête, avec la bouche déformée d’un rictus involontaire à cause du mégot qu’il avait toujours au bec. Cet air au final lui allait bien, tant il était au fond un type peu recommandable. Je ne l’ai connu qu’au crépuscule de sa vie, mon père, qui avait grand cœur, ayant unilatéralement décidé de la réconciliation. C’est ainsi que j’eus à fréquenter périodiquement cet esprit graveleux au regard toujours fuyant. Un coureur lamentable et vicieux. Cet échalas qui, après un scandale pour s’être retranché avec un fusil de chasse en menaçant de se suicider, avait déserté la caserne familiale dans la fleur de l’âge pour courir la gueuse. Il tomba sur une mégère. Et lorsqu’il mourut emporté par un cancer je n’en ressenti aucune émotion. Rien qu’un profond soulagement de ne plus être contraint d’aller le saluer lorsque nous nous rendions dans la Somme. Mais assez de m’égarer en confidences sans nul autre intérêt que me mettre les idées au clair.

Mon père, disais-je, s’est donc rendu à Tipaza, sans que je sache ce qu’il y a été faire. Lui qui n’aimait guère les excursions culturelles que ma mère s’efforçait, avec forces détours oratoires, de lui faire accepter a donc foulé des pieds la terre de Camus. On l’aura compris, les ruines ce n’était pas son truc. Vraiment pas. Sans doute, ce jour là, a-t-il voulu noyer la monotonie terne de la caserne dans un bain de soleil et de mer. A moins que, pour tuer le temps, il ne se soit décidé tout simplement à accompagner quelques amis d’infortune plus versés que lui dans l’amour des antiques vestiges… Je puis spéculer à l’infini sur cet épisode, ne sachant pas même en quelle saison mon père foula les allées de l’ancienne cité dont le nom signifie peut-être en phénicien « lieu de passage ». Je me plais cependant, pour cette belle description des lieux par Camus, à me raccrocher à l’idée qu’il s’agissait du printemps : « Au bout de quelques pas, les absinthes nous prennent à la gorge. Leur laine grise couvre les ruines à perte de vue. Leur essence fermente sous la chaleur, et de la terre au soleil monte sur toute l’étendue du monde un alcool généreux qui fait vaciller le ciel (…) Entre les dalles du forum, l’héliotrope pousse sa tête ronde et blanche, et les géraniums rouges versent leur sang sur ce qui fut maisons, temples et places publiques. »

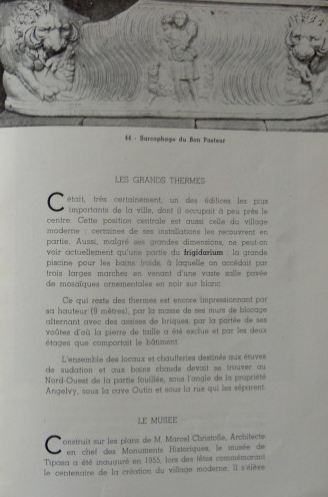

Quoi qu’il en soit, de cette visite paternelle à Tipaza il me reste un de ces vieux guides qui se vendent alentours des sites touristiques jugés d’une importance au moins locale. La couverture en est arrachée et l’édition date de 1957. Son titre exact est : « Tipasa, ville antique de Maurétanie ». Quant à l’auteur, Jean Baradez, quelques clics sur la toile m’apprennent qu’outre colonel d’aviation, ce Sieur était alors directeur des fouilles de l’ancienne cité.

Quoi qu’il en soit, de cette visite paternelle à Tipaza il me reste un de ces vieux guides qui se vendent alentours des sites touristiques jugés d’une importance au moins locale. La couverture en est arrachée et l’édition date de 1957. Son titre exact est : « Tipasa, ville antique de Maurétanie ». Quant à l’auteur, Jean Baradez, quelques clics sur la toile m’apprennent qu’outre colonel d’aviation, ce Sieur était alors directeur des fouilles de l’ancienne cité. Ce livre m'est précieux. Plus qu'il ne le devrait sans doute...

En le feuilletant sans véritable intention, mon humeur nostalgique ne pouvait d'ailleurs manquer de relever que Tipaza fut une étape du cabotage phénicien – cela remonte à plus de XXIII siècles : « En venant d’Icosium (Alger) pour se rendre à Iol (Cherchel – capitale alors du royaume mauritanien), ils disposaient très probablement d’un point de relâche, vers l’estuaire de l’oued Mazafran ». Et de découvrir sur la page suivante que la cité fut longtemps sous l’influence de Carthage, mais qu’il en reste peu de traces. Et tout ce qu’on peut dire aujourd’hui c’est que « … les romains trouvèrent ici un culte de Tanit encore florissant près de trois siècles après la chute de Carthage, (…) certains caissons funéraires et des stèles portant le ‘signe de Tanit’, le croissant de lune ou le disque solaire… ».

Ainsi s’estompent les signes les plus manifeste du passage des hommes. Existences réduites à quelques signes grignotés par le vent marin. Tant de générations oblitérées par les sables des déserts… Du quotidien des habitants de Tipaza et d’ailleurs, de la vie des aventuriers, des commerçants, des mercenaires et des familles d’alors on tente désormais de restituer la mélodie et la saveur. Quelques pollens ici suffisent à attester de la présence d’une parure de fleurs blanches et rouges déposée en offrande dans une tombe… Les os est ce qui reste en dernier lieu. Ainsi de Toumaï et Orrorin, derniers ancêtres communs aux humains et aux grands primates contemporains.

Avec l’écriture, on pénètre un peu plus avant dans l’esprit des époques révolues ; les témoignages se font plus tangibles. On apprendra ainsi de Pline l’Ancien que « quelques années à peine après l’annexion de la Maurétanie, l’empereur Claude promut Tipasa au rang de colonie et lui octroya le droit latin… ».

Mais le soir approche : « Maintenant les arbres s’étaient peuplés d’oiseaux. La terre soupirait lentement avant d’entrer dans l’ombre ». Ces mots de Camus, mon père sans doute n’aurait pu les formuler. Mais j’en suis sûr, il n’en ressentit pas moins le sourd tumulte…

Tipaza fut détruite par les vandales en 430.

Albert Camus trouva la mort en janvier 1960 dans un accident de la route, fracassé contre un arbre.

Mon père acheva sa course encastré sous les roues d’un camion un matin de juillet 2002. C’était un jour de grand soleil. Bas encore sur la baie de Somme. Il avait ébloui le chauffeur du poids lourd. Mersault et l’absurde… Mourir en allant chercher son pain.

Albert Camus trouva la mort en janvier 1960 dans un accident de la route, fracassé contre un arbre.

Mon père acheva sa course encastré sous les roues d’un camion un matin de juillet 2002. C’était un jour de grand soleil. Bas encore sur la baie de Somme. Il avait ébloui le chauffeur du poids lourd. Mersault et l’absurde… Mourir en allant chercher son pain.

Tout passe, tout meurt.

« J’avais au cœur une joie étrange, celle-là même qui naît d’une conscience tranquille ». Cette sensation m’est familière parmi les ruines.

|

| Tipaza, le vieux livre de mon père |

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire