(Cliquer ci-dessus à accès au billet d'origine et commentaires associés)

__________________________________

|

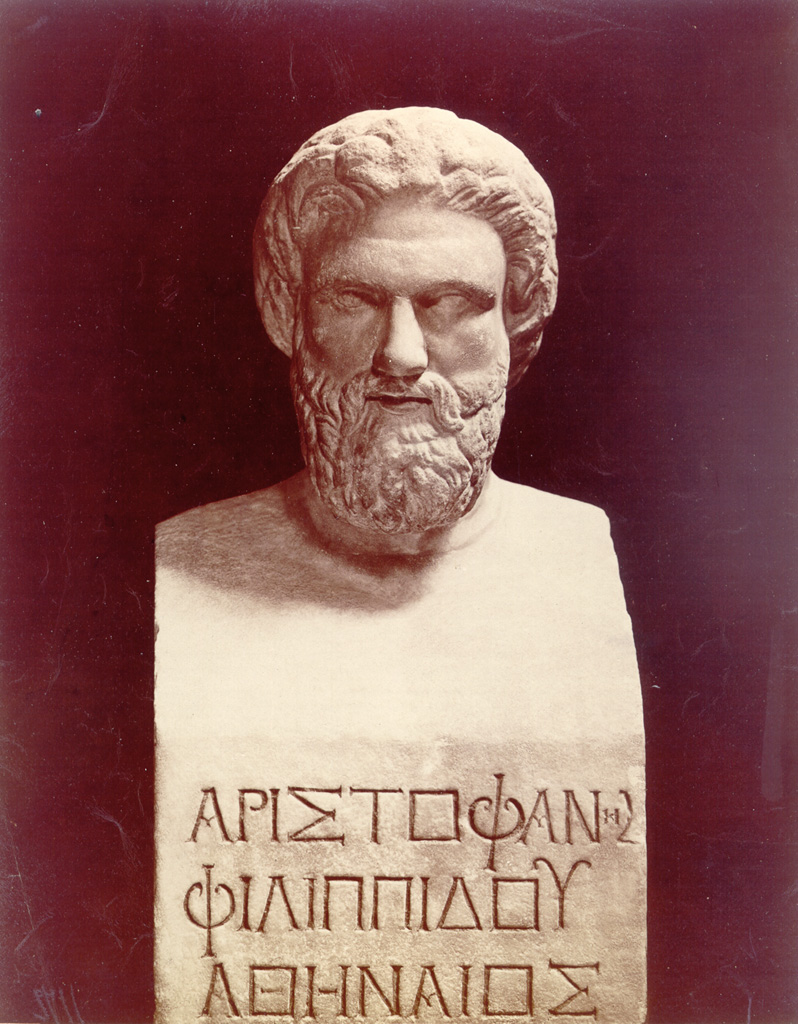

| Portrait de Baudelaire, par Courbet |

Et mon étonnement ne vint pas tant de ce choix si délicieux d’une thématique crépusculaire si chère aux âmes inquiètes, que de l’identité de l’un des invités de la semaine. Baudelaire ! Que rêver de mieux, en effet, que ce prince des nuées pour accompagner les rêveries un peu sombres des voyageurs embarqués sur le trois-mâts de la docte indolence !

« Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse;

Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins,

Qui d'une main distraite et légère caresse

Avant de s'endormir le contour de ses seins,

Ainsi qu'une beauté, sur de nombreux coussins,

Qui d'une main distraite et légère caresse

Avant de s'endormir le contour de ses seins,

Sur le dos satiné des molles avalanches,

Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,

Et promène ses yeux sur les visions blanches

Qui montent dans l'azur comme des floraisons.

Mourante, elle se livre aux longues pâmoisons,

Et promène ses yeux sur les visions blanches

Qui montent dans l'azur comme des floraisons.

Quand parfois sur ce globe, en sa langueur oisive,

Elle laisse filer une larme furtive,

Un poète pieux, ennemi du sommeil,

Elle laisse filer une larme furtive,

Un poète pieux, ennemi du sommeil,

Dans le creux de sa main prend cette larme pâle,

Aux reflets irisés comme un fragment d'opale,

Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil » (1).

Aux reflets irisés comme un fragment d'opale,

Et la met dans son cœur loin des yeux du soleil » (1).

Rien de moins idéal en cette fin d’hiver un peu morose…

Cette singularité, disais-je donc, prit sa source pour moi ailleurs que dans les vers de ces «anges à l’œil fauve » qui s’en viennent nous susurrer à l’oreille, d’un air moqueur, que « lemonde va finir »… Dans son livre éponyme, André Hirt, à propos de cette pièce la plus la plus longue des Fusées, avance l’idée d’une « prophétie contre l’histoire ». Et de s’en expliquer : «Ce dit, ce dict de la prophétie, à la lettre, nous dit. Il dit ce que nous sommes, ce que nous sommes devenus et ce que nous allons devenir. Il véhicule un travail de vérité. (…) C’est que les hommes estiment manifestement à tort que l’histoire est ce à quoi ils commandent, qu’elle n’est que l’effet conjugué de leur volonté, de leur intelligence technique et de la soumission du cours des choses à leurs desseins, alors qu’elle, l’histoire, n’est que ce par et dans quoi, en sa ‘décrépitude’ – ce mot si baudelairien -, elle ramène, voire rabat les hommes sur leur inexorable nature » (2). Je suis parfaitement incompétent pour savoir si cette interprétation relève ou non de l’orthodoxie Hégélienne. Tout ce que je puis dire, c’est que si je partage l’évidence de la prophétie baudelairienne, je ne suis pas certain de suivre les linéaments de cette analyse jusqu’à son terme. La nature des hommes je ne sais pas ce que c’est. Mais là n’est pas le propos.

Trêve de digression.

Ce mardi Adèle Van Reeth recevait donc André Hirt pour une belle causerie autour d’une lettre que Baudelaire adressa à Wagner le 17 février 1860 (soit jour pour jour, par rapport à la date de ce billet 152 ans – ou encore très exactement 55.517 jours ; étrange singularité sur laquelle ne manqueront pas de s’appesantir, soyons en assurés, les dévots es numérologues et autres messieurs ou mesdames Soleil ! ).

S’il fut évidemment question, lors cet échange érudit, du rapport que le poète entretenait à la musique, matière qui enchanta mes tympans au-delà de ce que j’aurai pu croire, je me dois de confesser du bout des lèvres que je ne goûte que fort peu la musique classique (moue consternée parmi les quelques lecteurs échoués ici).

Alors pourquoi telle attention, au point d’en décider d’un petit billet ? Et bien il s’avère tout simplement qu’André Hirt se trouve être cette année le professeur de philosophie de ma fille.

Traducteur de Walter Benjamin et Hégélien dans l’âme – ce qui m’avait dépité en ce début d’année –, outre Baudelaire les préférences du maître le portent vers Musil ou Karl Kraus. Voilà qui est bien plus réjouissant ! Et plus que tout, il semble être un pédagogue hors pair. Pour preuve un soir, c’est stupéfait que je vis ma fille brandir un ABC d’apprentissage de la langue germanique qu’elle venait d’acheter de ses propres deniers.

Ah le pouvoir qu’exercent ces professeurs de philosophie !

S’il fut évidemment question, lors cet échange érudit, du rapport que le poète entretenait à la musique, matière qui enchanta mes tympans au-delà de ce que j’aurai pu croire, je me dois de confesser du bout des lèvres que je ne goûte que fort peu la musique classique (moue consternée parmi les quelques lecteurs échoués ici).

Alors pourquoi telle attention, au point d’en décider d’un petit billet ? Et bien il s’avère tout simplement qu’André Hirt se trouve être cette année le professeur de philosophie de ma fille.

Traducteur de Walter Benjamin et Hégélien dans l’âme – ce qui m’avait dépité en ce début d’année –, outre Baudelaire les préférences du maître le portent vers Musil ou Karl Kraus. Voilà qui est bien plus réjouissant ! Et plus que tout, il semble être un pédagogue hors pair. Pour preuve un soir, c’est stupéfait que je vis ma fille brandir un ABC d’apprentissage de la langue germanique qu’elle venait d’acheter de ses propres deniers.

Ah le pouvoir qu’exercent ces professeurs de philosophie !

Enfin, pour l’anecdote, j’ajoute que j’ai, sous la forme d’un clin d’œil, ajouté aux cadeaux de Noël de ma studieuse progéniture, l’ouvrage dont il a été question un peu plus haut, «Baudelaire, le monde va finir ». Je crois que ce présent l’a plus contenté que tout le reste !

Voici enfin cette fameuse lettre :

Vendredi, l7 février 1860

Monsieur,

Je me suis toujours figuré que si accoutumé à la gloire que fut un grand artiste, il n'était pas insensible à un compliment sincère, quand ce compliment était comme un cri de reconnaissance, et enfin que ce cri pouvait avoir une valeur d'un genre singulier, quand il venait d'un français, c'est-à-dire d'un homme peu fait pour l'enthousiasme et né dans un pays où l'on ne s’ entend guère plus à la poésie et à la peinture qu'à la musique. Avant tout, je veux vous dire que je vous dois la plus grande jouissance musicale que j'aie jamais éprouvée. Je suis d'un âge où on ne s'amuse plus guère à écrire aux hommes célèbres, et j'aurais hésité longtemps encore à vous témoigner par lettre mon admiration, si tous les jours mes yeux ne tombaient sur des articles indignes, ridicules, ou on fait tous les efforts possibles pour diffamer votre génie. Vous n'êtes pas le premier homme, Monsieur, à l’occasion duquel j'ai eu à souffrir et à rougir de mon pays. Enfin l'indignation m'a poussé à vous témoigner ma reconnaissance; je me suis dit: Je veux être distingué de tous ces imbéciles.

La première fois que je suis allé aux Italiens, pour entendre vos ouvrages, j'étais assez mal disposé, et même, je l'avouerai, plein de mauvais préjugés; mais je suis excusable; j'ai été si souvent dupe; j'ai entendu tant de musique de charlatans à grandes prétentions. Par vous j'ai été vaincu tout de suite. Ce que j'ai éprouvé est indescriptible, et si vous daignez ne pas rire, j'essaierai de vous le traduire. D'abord il m'a semblé que je connaissais cette musique, et plus tard en y réfléchissant, j'ai compris d'où venait ce mirage; il me semblait que cette musique était la mienne, et je la reconnaissais comme tout homme reconnaît les choses qu'il est destiné à aimer. Pour tout autre que pour un homme d'esprit, cette phrase serait immensément ridicule, surtout écrite par quelqu'un qui, comme moi, ne sait pas la musique, et dont toute l'éducation se borne à avoir entendu (avec grand plaisir, il est vrai) quelques beaux morceaux de Weber et de Beethoven.

Ensuite le caractère qui m'a principalement frappé, ç'a été la grandeur. Cela représente le grand, et cela pousse au grand. J'ai retrouvé partout dans vos ouvrages la solennité des grands bruits, des grands aspects de la Nature, et la solennité des grandes passions de l'homme. On se sent tout de suite enlevé et subjugué. L'un des morceaux les plus étranges et qui m'ont apporté une sensation musicale nouvelle est celui qui est destiné à peindre une extase religieuse. L'effet produit par l'Introduction des invités et par la Fête nuptiale est immense J'ai senti toute la majesté d'une vie plus large que la nôtre. Autre chose encore : j'ai éprouvé souvent un sentiment d'une nature assez bizarre, c'est l'orgueil et la jouissance de comprendre, de me laisser pénétrer, envahir, volupté vraiment sensuelle, et qui ressemble à celle de monter dans l'air ou de rouler sur la mer. Et la musique en même temps respirait quelquefois l'orgueil de la vie. Généralement ces profondes harmonies me paraissaient ressembler à ces excitants qui accélèrent le pouls de l'imagination. Enfin, j'ai éprouvé aussi, et je vous supplie de ne pas rire, des sensations qui dérivent probablement de la tournure de mon esprit et de mes préoccupations fréquentes. Il y a partout quelque chose d'enlevé et d'enlevant, quelque chose aspirant à monter plus haut, quelque chose d'excessif et de superlatif. Par exemple, pour me servir de comparaisons empruntées à la peinture, je suppose devant mes yeux une vaste étendue d'un rouge sombre. Si ce rouge représente la passion, je le vois arriver graduellement, par toutes les transitions de rouge et de rose, à l'incandescence de la fournaise. Il semblerait difficile, impossible même d'arriver à quelque chose de plus ardent; et cependant une dernière fusée vient tracer un sillon plus blanc sur le blanc qui lui sert de fond. Ce sera, si vous voulez, le cri suprême de l'âme montée à son paroxysme.

J'avais commencé à écrire quelques méditations sur les morceaux de Tannhäuser et de Lohengrin que nous avons entendus; mais j'ai reconnu l'impossibilité de tout dire.

Ainsi je pourrais continuer cette lettre interminablement Si vous avez pu me lire, je vous en remercie. Il ne me reste plus qu'à ajouter que quelques mots. Depuis le jour où j'ai entendu votre musique, je me dis sans cesse, surtout dans les mauvaises heures: Si, au moins, je pouvais entendre ce soir un peu de Wagner! Il y a sans doute d'autres hommes faits comme moi. En somme vous avez dû être satisfait du public dont l'instinct a été bien supérieur à la mauvaise science des journalistes. Pourquoi ne donneriez-vous pas quelques concerts encore en y ajoutant des morceaux nouveaux? Vous nous avez fait connaître un avant-goût de jouissances nouvelles; avez-vous le droit de nous priver du reste? Une fois encore, Monsieur, je vous remercie; vous m'avez rappelé à moi-même et au grand, dans de mauvaises heures.

CH. BAUDELAIRE.

Je n 'ajoute pas mon adresse, parce que vous croiriez peut-être que j'ai quelque chose à vous demander

(1) Baudelaire, Tristesse de la lune – Les fleurs du mal.